10 ディオプタ ・・・レンズの屈折力の強さを表す単位。焦点距離をメートルで表し、その逆数。「D」と記す。

D=1/焦点距離(m)。凹レンズは焦点距離が負数であるから「-nD」となる。

11 レンズの度・・・度の大小を言うときは、絶対値で比べる。例えば、−2Dのレンズは−1Dのレンズよりも度が大きい(度が強い)。

12 レンズの度の合成・・・aDのレンズとbDのレンズとを重ね合わせると(a+b)Dの1枚のレンズとみなしてよい。これを「レンズ重ね合わせの原理」という。

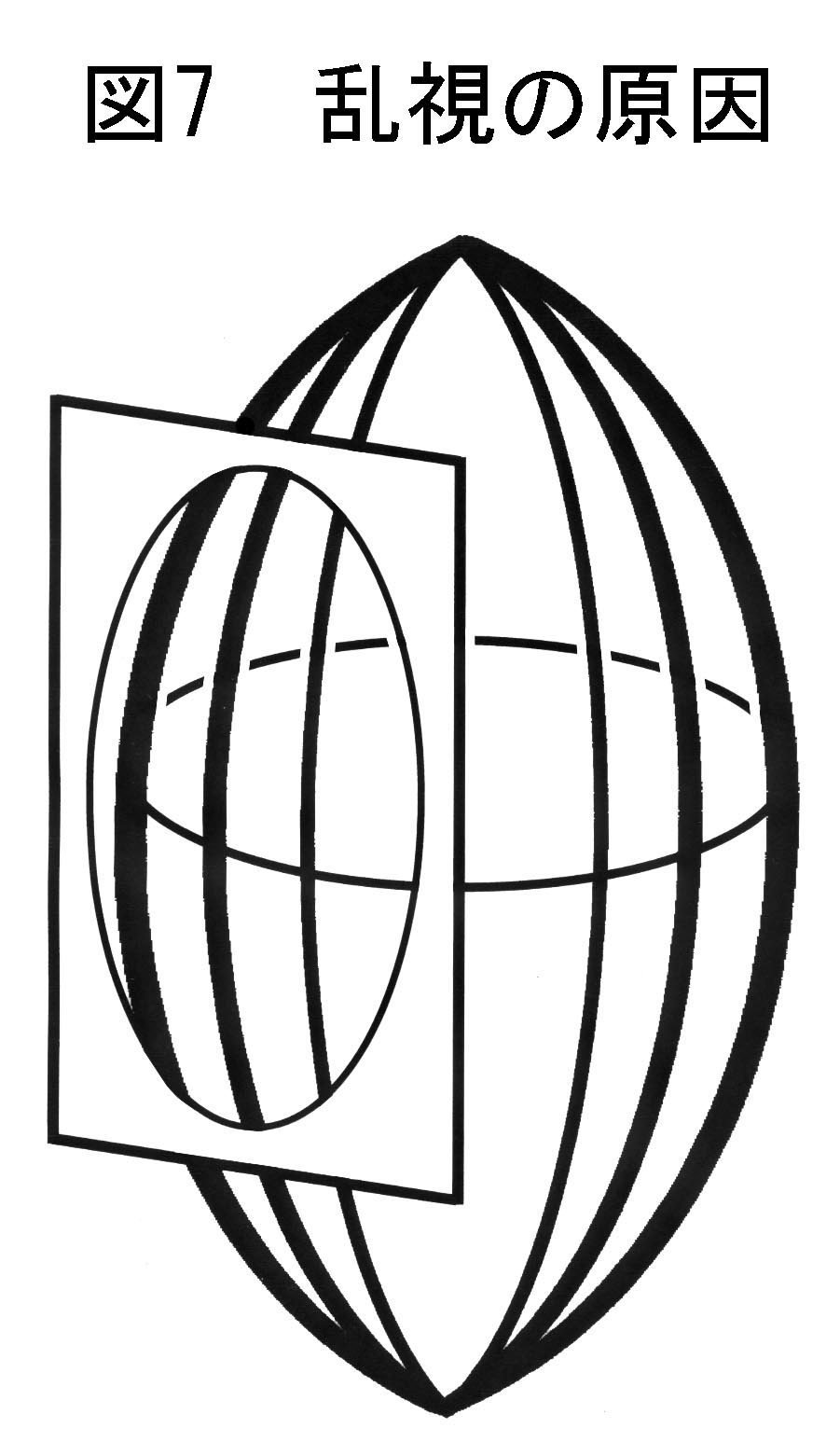

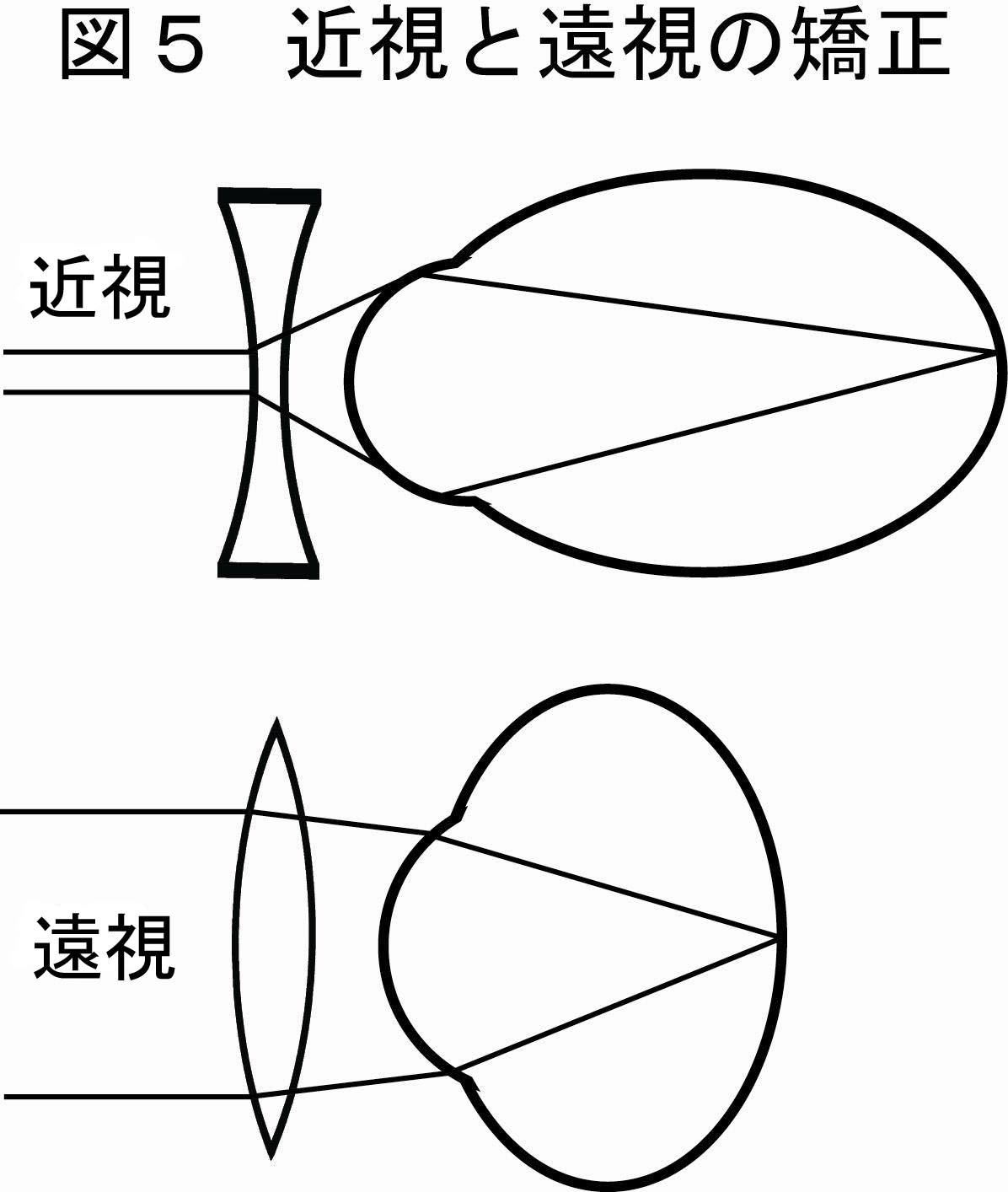

13 眼鏡・・・近視は凹レンズで、遠視は凸レンズで(図5)、乱視は円柱レンズで(図8)、それぞれ矯正する。近視性乱視は1枚のレンズの中に凹レンズの度と円柱レンズの度とを加算したレンズを用いる。遠視性乱視は凸レンズの度と円柱レンズの度とを加算したレンズを用いる。完全矯正眼鏡を日常用眼鏡として用いることは少い。近くが見えにくく、不便なためである。近くが見やすいように凹レンズは度を弱め、凸レンズは度を強めて用いることが多い。また完全矯正眼鏡を作っても年月とともに目の屈折度数が変化し、完全矯正ではなくなることもある。

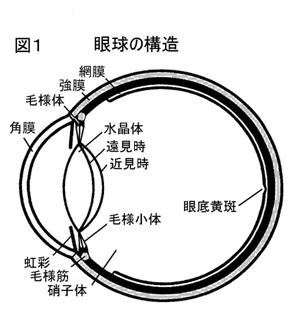

14 調節・・・目がピントを合わせる作用のこと。水晶体を吊っている毛様小体を輪状に取り巻いている毛様筋(図1)が緊張すると毛様筋が作る円の直径が縮まり、毛様小体の緊張が緩むので、水晶体は自らの弾力で球状になろうとして、その厚みを増す。近くを見るときは、このようにしてピントを合わせる。

15 老視(老眼)・・・加齢により近くが見えにくくなること。屈折異常ではなく、調節障害による。加齢とともに、水晶体が固くなり、変形しにくくなることによる。40歳くらいになると「近くが見えにくい」という症状を自覚することが多い。

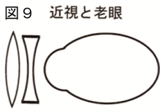

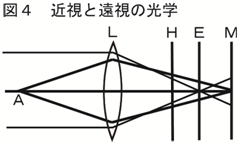

近視の人は毛様筋を緊張させなくても近くが見える(図4)ので、もっと年齢が高くなってから自覚することが多い。どの年齢で自覚するかは近視の強さや仕事の種類による。上記は眼鏡を掛けていない場合である。眼鏡を掛けて近視を矯正している場合には、正視の人と同様に40歳くらいになると、近くが見えにくくなるので、調節力を補うため、凸レンズを用いる(図9)。

例えば−3Dの近視の眼鏡を掛けていた人が老眼になって、+1Dだけ調節力を補うとすると、

(−3D)+(+1D)=−2D となり(図9)、近くを見るときは−2Dの眼鏡を掛ければよい。つまり、近視の眼鏡の度を弱くすれば、近くが見やすくなる。

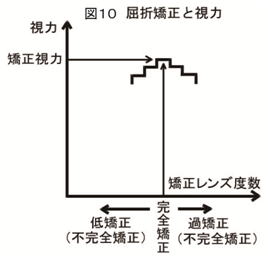

16 矯正視力・・・屈折異常を完全に矯正してから測った視力(図10)。視力表を5mの距離に置いて測る。5mの距離を得られない場合には3m用の視力表を用いて3mの距離で測る。

17 眼鏡視力・・・被検者が日常使っている眼鏡(またはコンタクトレンズ)で測った視力。

18 日常視力・・・裸眼視力または眼鏡視力(前項参照)のこと。

19 視力傷害疾患・・・屈折異常は眼鏡で対処できますが、眼鏡で視力を向上させることができない病気の種類は多い。視力低下は必ずしも屈折異常によるものではありません。

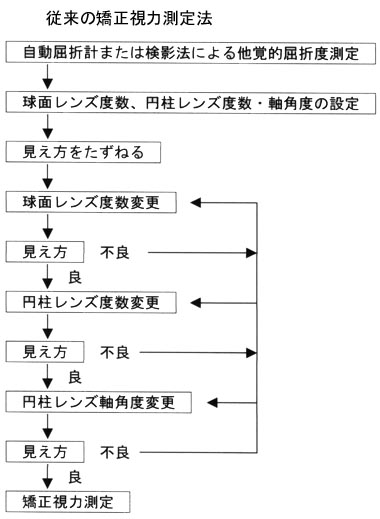

従来、健康診断では矯正視力(16参照)を測れなかったため、視力低下があっても、それが屈折異常によるものか、あるいはそれ以外の原因によるものか区別不能でした。視力低下を認めても、それらの人をすべて精密検査に回すのは実際的ではありません。

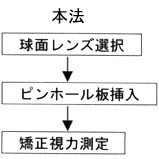

なぜなら、それらの大部分は屈折異常によるものだからです。本法(矯正視力測定器を用いる方法)を用いれば、視力低下の原因が屈折異常によるものか、あるいは、それ以外の原因によるものか、簡単に、その区別をすることができます。

本法は、手順が簡単で、時間もかからず、専門知識不要ですから、人間ドックや健康診断で用いることができます。また、眼科外来で利用すれば、患者や検査者の負担を軽くすることができます。

20 ピンホール効果・・・レンズを通して外界の像を映すとき、ピンホールを光軸に置いて、利用する光をレンズの中心近くの光に制限すると、レンズの焦点距離とは無関係にはっきりした像を結ぶ。これをピンホール効果といいます。

屈折異常の人が眼鏡をかけなくても、小さい穴を通して見ると、はっきり見ることができます。目を細めて見るのも、この効果を利用したもの。図11はカメラの絞り開口部を最大にし、近くにピントを合わせたもの。遠くの物がぼやけて見えます。図12はピントはそのままで絞り開口部を最小にしたものです。遠くもはっきり見えています。

物理的な説明を加えますと

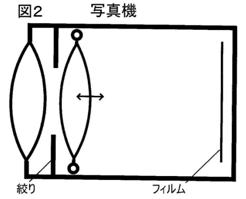

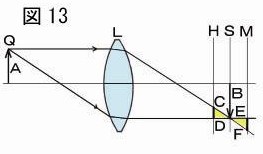

(イ) ピンホールが無いとき(図13)

物体Aからの光線は凸レンズLの結像面に置いたスクリーンSにはっきりした像Bを結びます。像は結像面以外ではぼやけます。Lを眼球全体の屈折度を表すレンズと考えれば、Sは屈折異常のない目の眼底に相当します。近視の眼底はSよりも後方(M)にくるため、物体Aの頂点となる小点Qが直径EFの円となります。つまり、ぼやけます。遠視の眼底はSよりも前方(H)にくるため、小点Qが直径CDの円となり、やはり、ぼやけます。

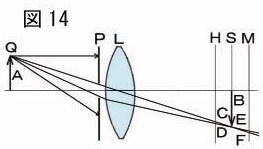

(ロ) ピンホール板Pをレンズの前に置くと(図14)

物体Aからの光線のうち、レンズ周辺を通る光線は板によって遮断され、利用できるのはレンズの中心近くを通る光線に限定されるので、結像面以外でもぼやけが小さくなり、はっきりした像を結びます。従って、近視(M)でも遠視(H)でも眼底にはっきりした像を結びます。

本器(メッケルまたはコレクトスコープ)の球面レンズが0.25D刻みになっていなくとも、また、本器が円柱レンズを備えていなくとも、矯正視力が測れるのは、このピンホール効果を利用しているからです。

「ピンホールで屈折異常が矯正されるならば、ピンホール板1枚あれば、よいではないか。」と疑問を持つ人がおられるでしょう。これに関しては、簡単に実験できます。ピンホール板1枚だけではっきり見えるように、穴を小さくすると、視界が暗くなり、その暗さのために、かえって見えにくくなります。ある程度、明るいように穴を大きくすると、ピンホール効果が小さくなり、ぼやけるので、球面レンズで大まかに矯正する必要があります。細かい矯正はピンホール板で行います。

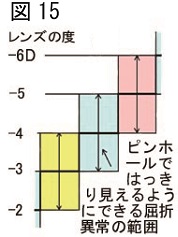

もう少し詳しくお話します。厚さ0.5mmの板に直径0.7mmの穴をあけて、その穴を通して見ると、輪郭がはっきり見えますが、かなり暗く見えます。輪郭ははっきりするのですが、暗さのために良く見えません。暗く感じない程度まで穴を大きくする(たとえば直径1.2mmにする)と、屈折異常の度が弱い(およそ±1D以内)場合には良いのですが、度が強くなると十分に矯正できません。従って、球面レンズを併用する必要があります。被検眼屈折度との差を1D以内に抑えれば後はピンホールが矯正してくれる(図15の影を付けた部分)ので、従来法のように0.25D刻みに試していく必要がありません。

たとえば球面レンズの度が−3.75Dで円柱レンズの度が−0.75Dの近視性乱視の場合、最も度が強くなる方向の度は−4.5Dで、その方向と垂直の方向では最も度が弱くなり、その度は−3.75Dです。被検者は−4Dの球面レンズを選び、ピンホールとレンズを通して見れば、はっきり見えることになります(図15)。

ピンホールカメラはレンズの代わりにピンホールを利用します。鮮明な像を得るために、不透明な薄膜(薄い金属板)に針の先でわずかに突いたような小さな穴(直径0.3mmくらい)を開けます。フィルムに達する光量が少ないので、露出時間を長くすることによって、像を得るようにします。しかし、人の目の場合には、長く見ていたらはっきり見えてくる、というわけではありません。従って、ピンホールをあまり小さくしても、はっきり見ることには役立ちません。